Zwischen Widerspruch und Ästhetik:

Zur medialen Darstellung gesellschaftlicher Leere in „Ich bin höflich, bis ich schreie“

Zur medialen Darstellung gesellschaftlicher Leere in „Ich bin höflich, bis ich schreie“

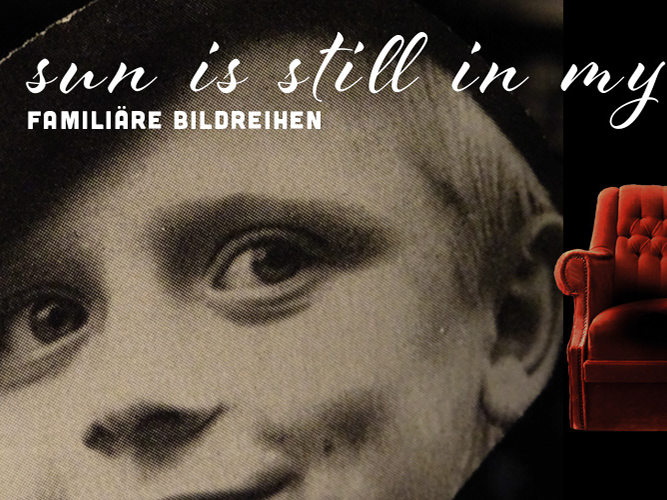

Die Medienarbeit „Herzstillstand“, Auftakt der künstlerischen Reihe „Ich bin höflich, bis ich schreie“, ist ein ästhetischer Ausdruck individuellen Widerspruchs als Reaktion auf gesellschaftlich induzierte Leere. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie das Subjekt mit der Erfahrung einer historisch bedingten Verantwortung innerhalb sozialer Ordnungen umgeht – und erzählerischer Verknüpfungen entrückt wird.

Der zugrunde liegende theoretische Rahmen berührt Konzepte aus der Soziologie und der psychoanalytischen Gesellschaftskritik. Die Arbeit operiert mit der Prämisse, dass gesellschaftliche Strukturen – insbesondere durch Prozesse der Verdrängung und Repression historischer Verantwortung – Räume der symbolischen Leere schaffen. Diese Leere ist nicht bloß als Abwesenheit von Sinn zu verstehen, sondern als aktiv erzeugter Zustand kultureller Distanzierung und Verhüllung.

Die Bildsprache von „Herzstillstand“ artikuliert diesen Zustand durch das Einführen eines kollektiven Moments der Erstarrung. Der dokumentierte Eintritt in einen Raum voller Menschen, deren Blick durch die Nähe zum Tod entleert erscheint, verweist auf ein gesellschaftliches Trauma, das sich nicht direkt benennt. Die damit einhergehende Verleugnung manifestiert sich als reaktionäre Geste gegenüber historischen Bezugspunkten – eine Geste, die zugleich Abwehrmechanismus wie auch Ausdruck gesellschaftlicher Verdrängung ist.

Besonders relevant erscheint in diesem Kontext die Rolle alltäglicher Kommunikationsrituale. Diese werden nicht als Orte zwischenmenschlicher Sinnstiftung verstanden, sondern als Oberflächenhandlungen, die zur Stabilisierung eines Narrativs der Unschuld dienen. Die neu entstandene Leere wird dabei funktionalisiert – als Medium zur Abkapselung von Verantwortung und zur Aufrechterhaltung individueller wie kollektiver Entlastung.

In der Konzeption des Subjekts als „entleertes Objekt“ wird eine zentrale ästhetische Strategie sichtbar: die Weißlackierung einer dunklen Epoche. Diese metaphorische Bildsprache verweist auf Prozesse der Sublimierung und Entsinnlichung, in denen historisch belastete Narrative entpolitisiert und formalisiert werden. Das Werk fragt damit nach den Bedingungen ästhetischer Darstellung unter den Vorzeichen gesellschaftlicher Amnesie.

„Ich bin höflich, bis ich schreie“ lässt sich insofern als Versuch einer kritischen Medienpraxis lesen, die ästhetische Mittel nutzt, um psychosoziale und politische Zustände offenzulegen. Die Arbeit verweigert sich eindeutigen Deutungen zugunsten einer fragmentarischen, oft störenden Bildlogik, die den Betrachter:innen mit der Unabgeschlossenheit gesellschaftlicher Aufarbeitung konfrontiert. Sie bleibt nicht nur in der künstlerischen Reflexion stehen, sondern schreit auf in all ihren Möglichkeiten.